画像をダウンロード 奈良時代 髪型 男 992130

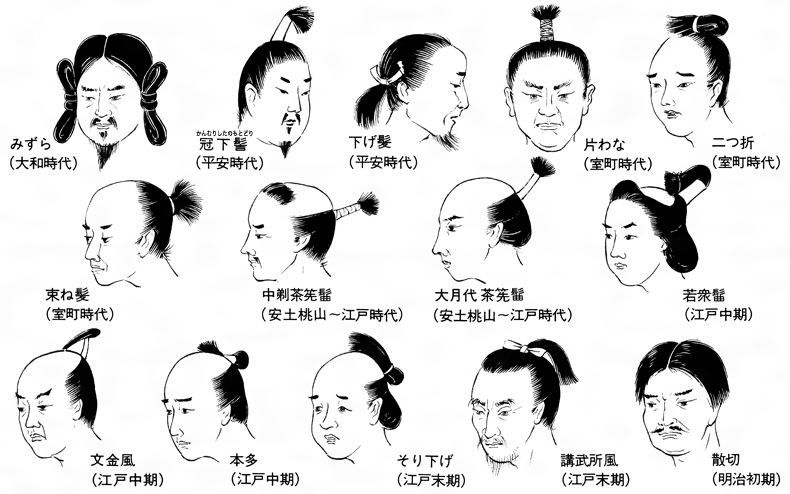

飛鳥・奈良時代~明治時代の男女の髪型の図と解説があります。髪型だけでなく日本人の髪に関する文化についても書かれています。 ・『歴代の髪型』 石原哲男/著 京都書院 19年 古墳時代~現代(結髪)の髪型の写真と解説があります。 ・『日本大百科全書 5』 小学館/編 小学館 1985年古墳時代・大和時代 古墳時代・大和時代には、総角(みづら、美豆良)と呼ばれる髪型が男性の間で行われた。髪を二つに分け、それぞれを耳の横で上下に丸める髪型である。古墳時代の女性は江戸時代の島田髷に似た髪形 日本における髪型の変遷 古墳推古朝、朝服 推古天皇の頃の服装は其の形状は全く不明であった。 旧法隆寺蔵の聖徳太子像も天武朝頃のものというのが通説となっていたが、昭和47年3月の高松塚古墳の発掘によって太子御像は、天武朝よりもさらに時代が下るものと考えられる。 また

3

奈良時代 髪型 男

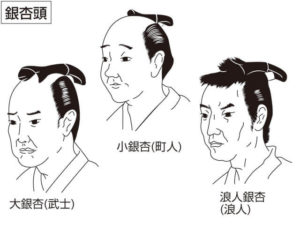

奈良時代 髪型 男-各時代の衣裳一覧ページです。 た 鎌倉時代 大紋だいもんをつけた武士 平安時代 烏帽子太刀をつけた白拍子 古墳時代 短甲をつけた武将 奈良時代 頂巾・比礼をつけた歌垣の女 平安時代 附けものをつけた水干を着ている放免 鎌倉時代 つぼ装束に袿をかづいた旅姿 現在私たちがちょんまげと呼んでいる髪型は 大銀杏 という髷の一種、お相撲さんがしているあの髪型のことです。 髷とはもともと 髻(もとどり) から派生したものです。 髻とは頭髪を頭上に集めて束ねた部分のことで、飛鳥時代以降に冠をつける際に

服装の歴史 高田装束研究所復元製作

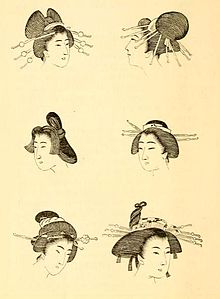

江戸時代は女性の髪型が日本独自の進化を遂げた時代でした。 髷・鬢・髱などの組み合わせで その種類は数百にも及んだと言われています。 立場や年齢によっても違いがありました。 今、日常ではほとんど見ることのなくなった美しい日本髪を今人気 の髪型に最短アクセス 今週のメンズのヘアスタイルランキング第2位はショートレイヤー。第1位は?髪型ランキング充実のBeauty naviヘアカタログ。7月26日(月)更新のランキングでトレンドをチェック!奈良を都とした時代(710年-784年)。 天皇を中心にした、律令時代の盛期。 文化史上の 天平 てんぴょう 時代。 前期は 大宝 たいほう 律令制定の後、平城京建設、 和同開珎 わどうかいちん 発行、辺境開拓、産業開発、記紀や風土記 編纂 へんさん など、元明・元正女帝のもとで貴族が積極的

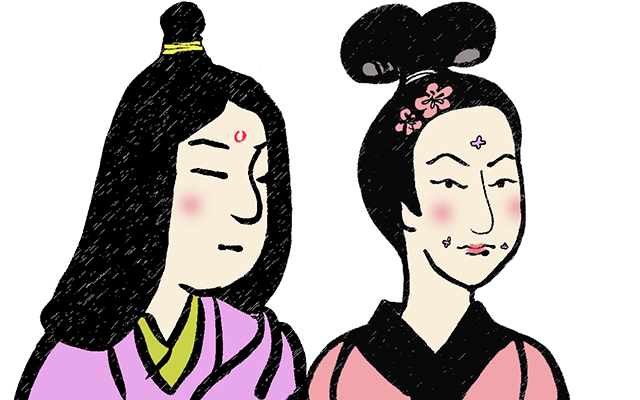

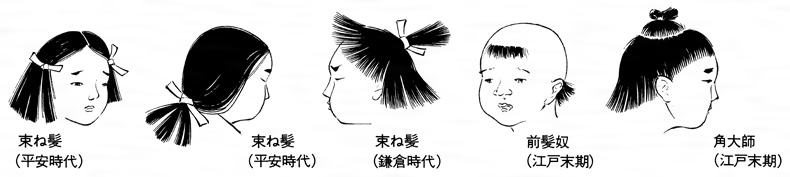

古墳時代から奈良時代まではこの髪型でした。平安時代になると成人男性は烏帽子を冠るので少年の髪型になりました。 CGで作っておられた方がいらっしゃったので拝借して添付しました。 女性のほうは高髻(こうけい)や双髻(そうけい)で間違いありません。 ナイス! 質問者からのお礼教えて安田先生 きもの塾 男のきもの ;奈良時代における髪飾りの一種。 大宝令(たいほうりょう)の衣服令の内親王礼服(らいふく)の条に記され、これを『令義解(りょうのぎげ)』では、金玉をもって髪緒を飾るゆえに宝髻というとある。 つまり男の礼服に相当するものである。 宝石をちりばめた透彫りをした金具に、竜、鳳(ほう

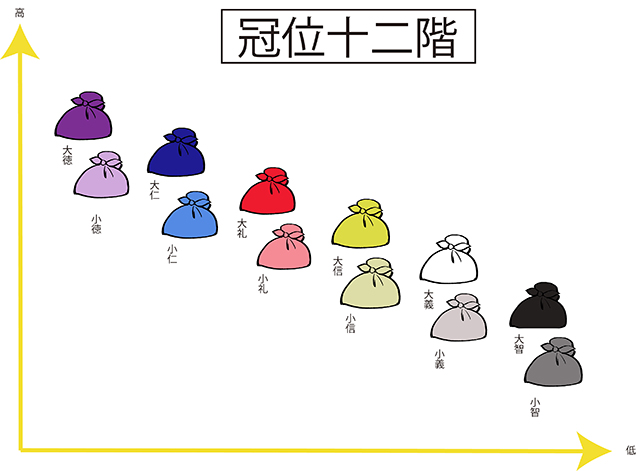

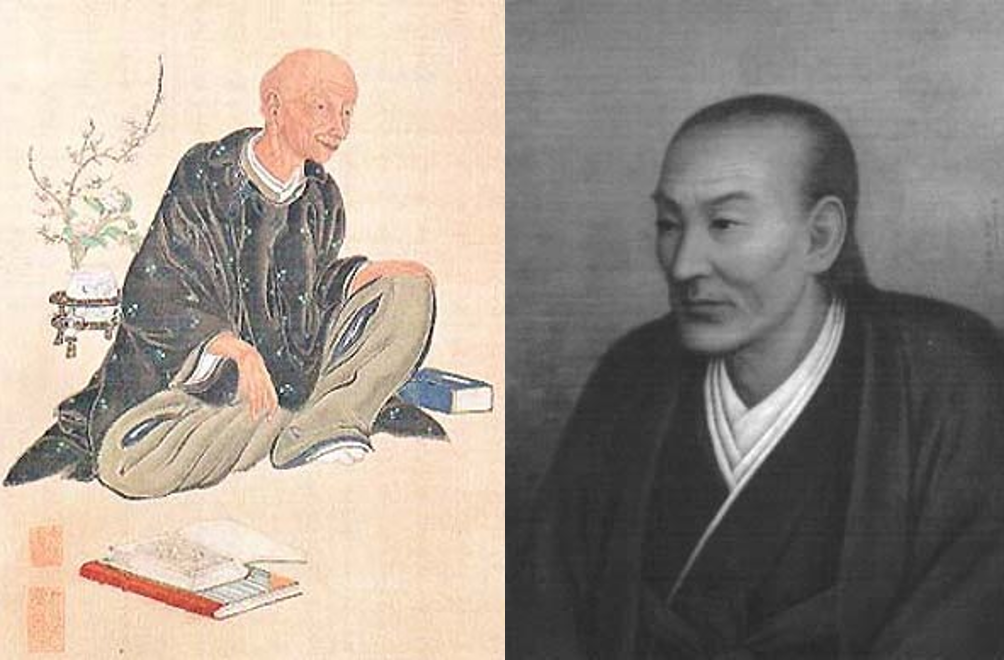

最も欲しかった 奈良時代 髪型 奈良時代 髪型 男 2月 17, 21 奈良時代 1 時代背景と髪型 奈良時代 奈良時代 710年〜794年まで続いた84年間(784年〜794年、長岡京) 奈良時代の主な事としましては、平城京に都が移りましたね。元服(げんぶく、げんぷく)とは、奈良時代以降の日本で成人を示すものとして行われた儀式。 通過儀礼の一つである。 堂上家以上は冠、以下では冠の代わりに烏帽子を着用した。 中世以降は混同されて烏帽子を用いても加冠といい、近世には烏帽子も省略されて月代を剃るだけで済ませた。子供のきもの 奈良時代以降、模様染めは主に絞りの技法を中心に発展していきました。 今、染めの技法の代表といっても過言ではない「友禅染」が生まれるのはこれよりずっと後の、江戸時代に入ってからのことです。

Search Q E6 B1 9f E6 B8 E6 99 E4 A3 E9 Ab E5 9e 8b E5 A5 E6 80 E7 B5 90 81 84 E6 96 B9 Tbm Isch

1

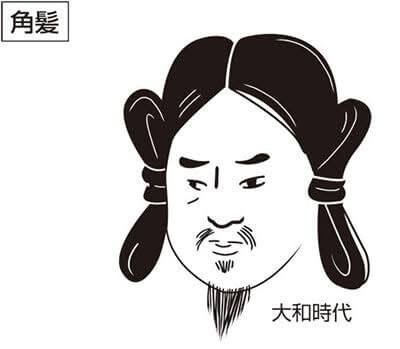

古墳時代・大和時代には、総角(みづら、美豆良)と呼ばれる髪型が男性の間で行われた。 髪を二つに分け、それぞれを耳の横で上下に丸める髪型である。 古墳時代の女性は江戸時代の島田髷に似た髪形だった。 奈良時代の女性は中国風の高髻(こうけい)、双髻(そうけい)を結った。服装の歴史(当研究所復元製作) 古墳時代 (5、6世紀頃 上流階級) 女子 衣・裙(衣・裳) 飛鳥時代後期 貴族女子 朝服姿 (朝廷出仕の時に着用する服) 高松塚古墳壁画女子像からの復元 奈良時代 でも、徳川時代のちょんまげだって、他国から見れば、 相当に変な髪型だと思いますが、感覚の違いですかね。 関連記事:邪馬台国が魏と外交出来たのは司馬懿のおかげ? 関連記事:何で日本人は三国志が好きなの? 関連記事:関羽に憧れていた新選組局長の近藤勇 悪の拳法家が辮髪を

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

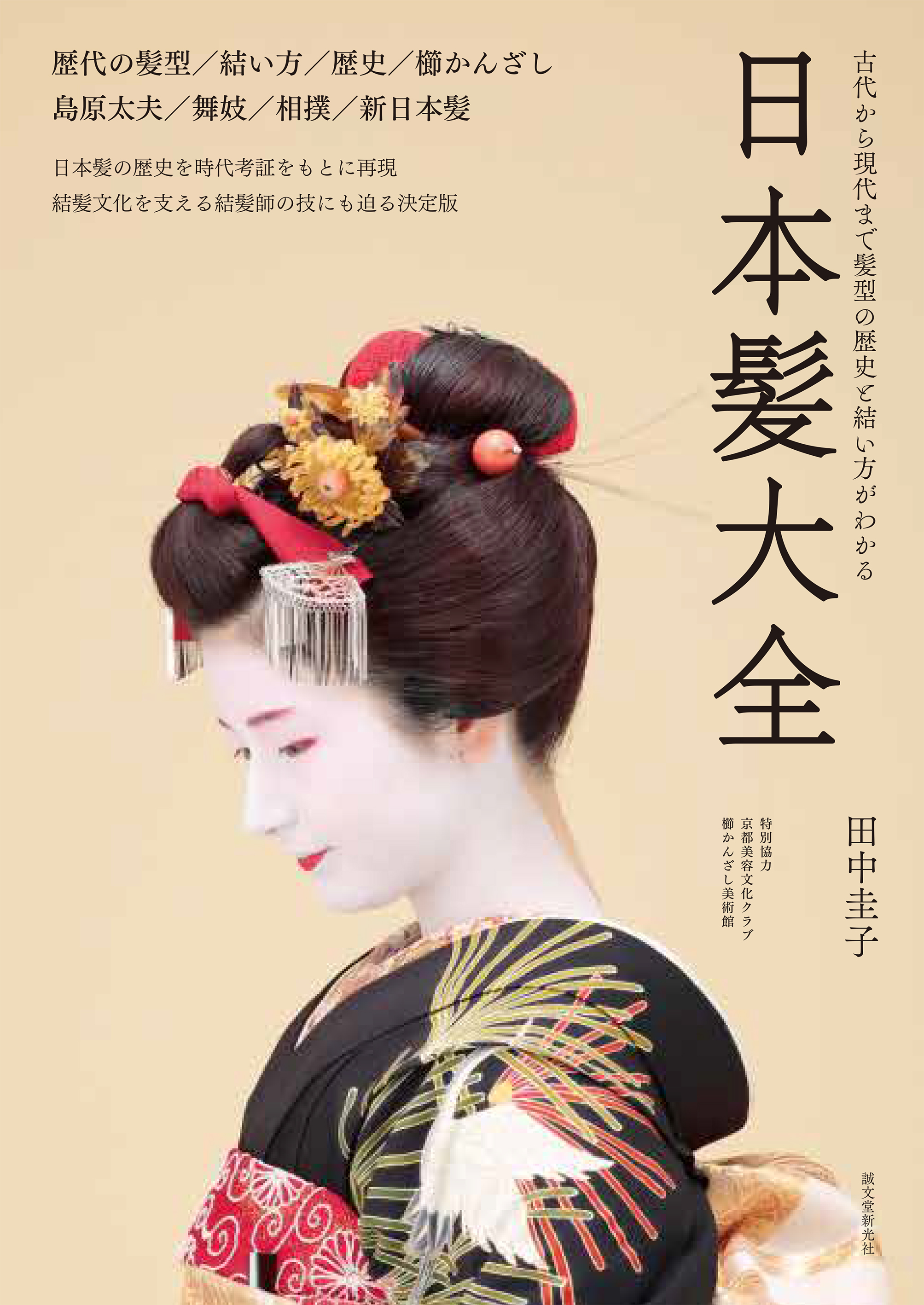

日本髪大全 古代から現代までの髪型の歴史と結い方がわかる 田中 圭子 本 通販 Amazon

平安時代 794年~1185年まで約400年間続いた時代 近代では、一番長い時代ですね。 歴史もそうですが、髪型の変化も大きく動く時代でした。 (平等院 鳳凰堂 1053年建設) 平安時代と言えば、「源氏物語」、「枕草子」といった文学や和歌などが流行り、「鳥獣戯画」など日本最古の漫画 奈良時代の元号に "天平" というのがあって、そこから "天平時代" と表現されることが多い。つまり "天平衣装" も同時代の着物というこだ。 店舗で貸し出している天平衣装は、古代衣装を研究している方が文献などをもとに再現したものなんだとか。十二単や小袖なんかとも違って、� 続く江戸時代になると、髪を結んだ髪型はさらに発展し、結い方のバリエーションは数えきれないほど広がっていきました。 垂髪を束ねた「下げ髪」 安土桃山時代(左) 下げ髪の先端を丸めた「玉結び」 江戸時代初期(右) ※このコンテンツは15年から18年にポーラ文化研究所Web

平安時代に 前髪ぱっつん の子供は存在しましたか 大和和紀の あさ Yahoo 知恵袋

邪馬台国人の髪型は 入れ墨もしてた 現代に残る風習も

美豆良(みずら) 古墳時代・大和時代 男性の髪型 垂髪(たれがみ) 古墳・大和時代~平安・鎌倉・室町時代 一般女子 頭上一髻(ずじょういっきつ) 奈良時代~平安時代初期 男女(身分)で髻の大きさ等に違いあり 頭上二髻(ずじょうにきつ) 奈良時代~平安時代 主に女性

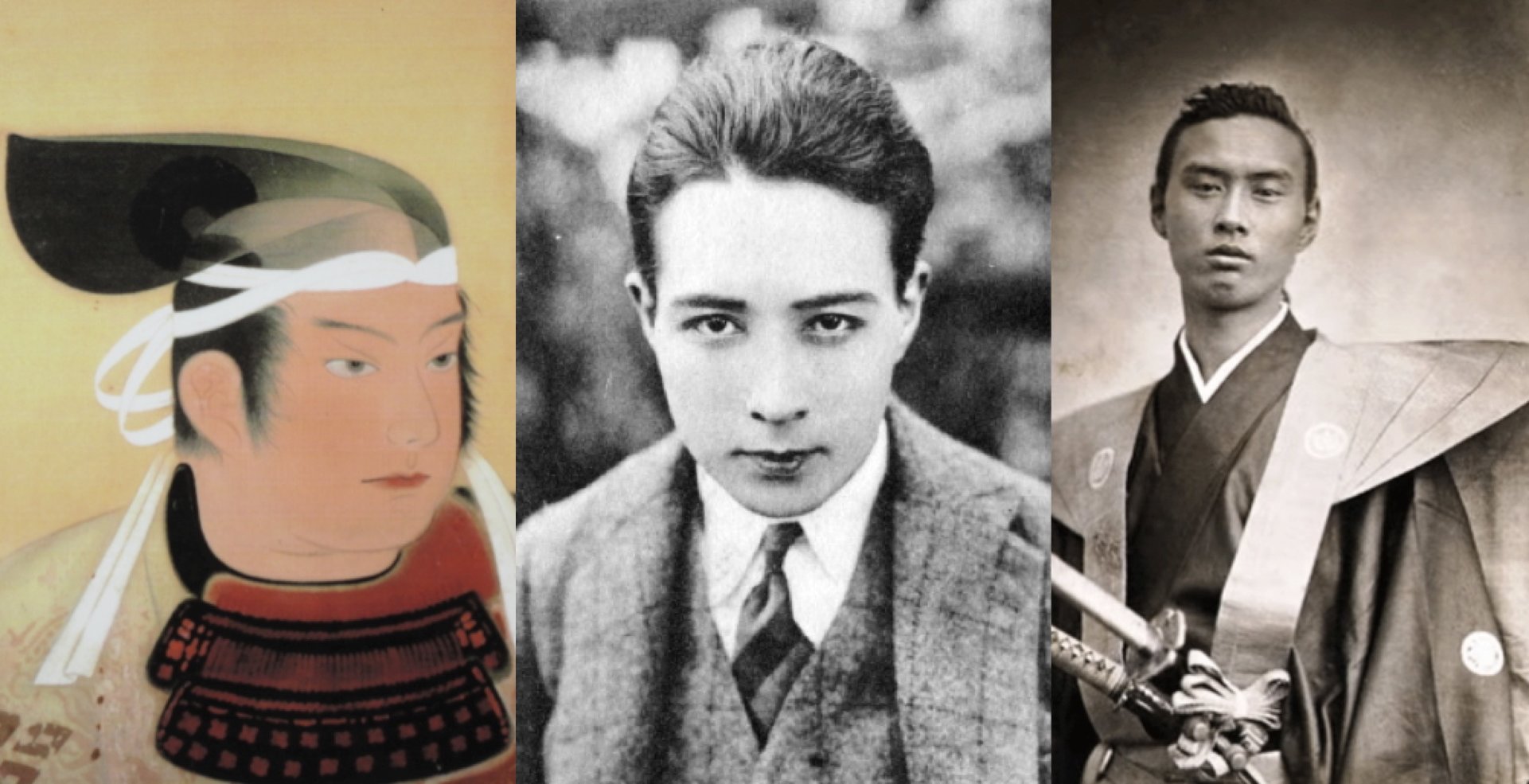

モテる理由は顔じゃない 古今東西 イケメン と呼ばれた男性たちの変遷 Trip Editor

どのちょんまげが好き 男っぷりをあげる 江戸の人気ヘアコレクション 歴人マガジン

日本髪 Wikipedia

奈良時代 1 時代背景と髪型 世界の髪型美術館 髪型の歴史

ちょっと寄り道しませんか 奈良朝の美人たち

日本髪の描き方解説 時代劇 遊郭などの和風イラストに お絵かき図鑑

櫛まつり 女性版 時代祭 安井金比羅宮 京都散歩の旅

日本髪 Wikipedia

万葉の人々 いろいろな髪型のイラスト素材

万葉集イメージ 奈良時代の男性のイラスト素材

漢字を学び心を育む 26ページ目

戦国時代 女性の服装 髪型etc 当時の女性はどんなカンジだったんだろう 歴ペディア 歴史の人物 城 戦 ミステリーを分かりやすく

刃物と髪型のご関係 シン Sin Blog

古の美男美女 時代によって変わる日本のイケメン 美人の基準 歴人マガジン

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

逆名 唐輪 からわ と兒髷 ちごわげ もとは若党 元服後 若年の武士 の髪型で 平安末期ごろから 平治絵巻などに見られます 髻 もとどり の末を片輪あるいは諸輪 もろわ にまとめた髷 後に 寺院の兒 ちご 稚児 の髪型にもなり 公家の

ちょんまげ 丁髷 はなぜあの髪型 名前の由来や起源 種類など解説 雑学サークル

日本髪の描き方解説 時代劇 遊郭などの和風イラストに お絵かき図鑑

今こそ ヘアスタイルの歴史 について紐とこう 飛鳥 奈良時代編 モアリジョブ

今こそ ヘアスタイルの歴史 について紐とこう 飛鳥 奈良時代編 モアリジョブ

日本 髪型の変遷 Naoya カナット通信 Kanatt Blog

奈良時代 1 時代背景と髪型 世界の髪型美術館 髪型の歴史

和服

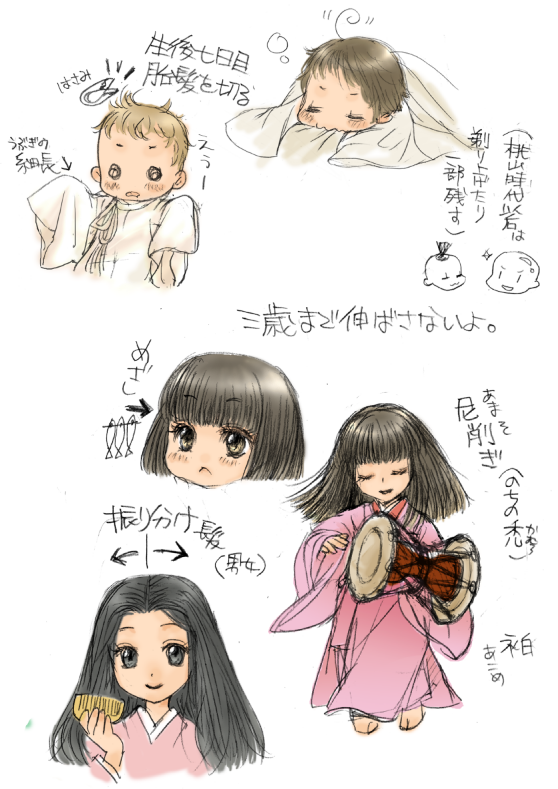

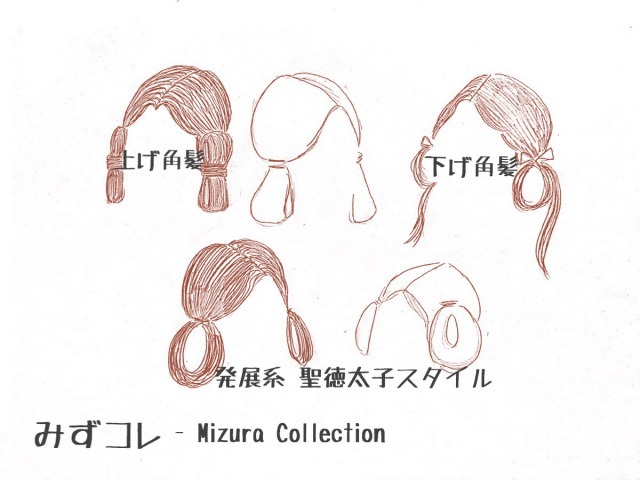

みづら祭 中古小児の髪風 あっさり編 一寸海溝日記 Ver 4

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

奈良時代の女性はどんな化粧をしていたのか 信州の個人的な話

服装の歴史 高田装束研究所復元製作

飛鳥時代 1 世界の髪型美術館 髪型の歴史

垂髪 すいはつ ポーラ文化研究所

髪型 Wikipedia

髪の毛の歴史 美容室 Shaka

あなたはどの時代の美人 奈良大生の研究が動画に 16年10月5日 エキサイトニュース

武家の男子の成人式 元服 その作法 年齢は 戦国ヒストリー

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

江戸時代にちょんまげが大流行した理由とは 髪型の歴史について解説 江戸 時代 の 髪型

奈良時代 1 時代背景と髪型 世界の髪型美術館 髪型の歴史

36 Ancient Japan Doll Project Ideas Ancient Japan Japan Japanese Outfits

東京時代 明治 3 美しき女性達 世界の髪型美術館 髪型の歴史

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

大陸文化の影響を大いに受けた 奈良時代の人々の服装の特徴 ひすとりびあ

刀剣ワールド 室町時代の服装とは

刀剣ワールド 室町時代の服装とは

奈良時代の人はどのような髪型をしていたのでしょうか 女性の方は Yahoo 知恵袋

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

今こそ ヘアスタイルの歴史 について紐とこう 飛鳥 奈良時代編 モアリジョブ

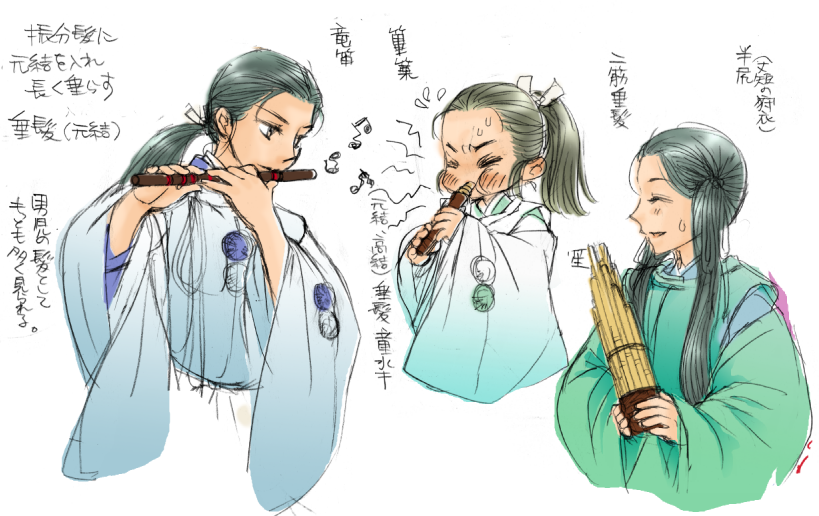

中古小児の髪風 まとめ 童子装束少し

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

総髪 Wikipedia

どのちょんまげが好き 男っぷりをあげる 江戸の人気ヘアコレクション 歴人マガジン

江戸時代の医師はなぜちょんまげをしていない 当時の身分制度や医療について 日本史事典 Com

日本髪 Wikiwand

刀剣ワールド 平安時代の服装とは

最新 戦国 時代 髪型 ヘアスタイルギャラリー

元服が行われた年齢や髪型の変化について 女性もしてた 歴史をわかりやすく解説 ヒストリーランド

奈良時代の女性はどんな化粧をしていたのか 信州の個人的な話

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

16 11 10 09 44 18 Nara Lamp Hair 宮木康雄 の中学時代の空手の先輩 何歳なっても究極の男前です 目の保養にどうぞ 笑 メンズ 男 ショートヘア 奈良ランプ 髪 ヘアー ファッション ヘッドスパ カラー パーマ ヘアス スタイリスト ショートヘア

日本髪の描き方解説 時代劇 遊郭などの和風イラストに お絵かき図鑑

日本文化に見る 中国風 女性服飾篇 株式会社インディゴジャパン

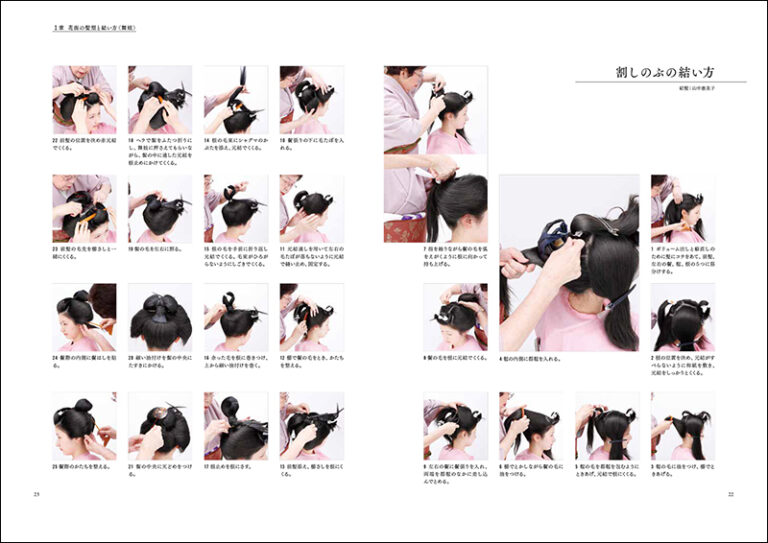

日本髪大全 株式会社誠文堂新光社

奈良時代の女性はどんな化粧をしていたのか 信州の個人的な話

装束と持ち具

ちょんまげとは チョット考えてみる 飛鳥 奈良 平安時代 はまるとんチャンネル

櫛まつり 1 毎日がチャ プト

古墳時代 1 埴輪から読み解いてみる髪型 世界の髪型美術館 髪型の歴史

髪形とは コトバンク

飛鳥時代の女性の髪型って どうやって結わいていたのですか ゴムもないし Yahoo 知恵袋

奈良時代の文化 服装や食事などの生活 出来事 代表的な人物など徹底解説 日本史事典 Com

唐輪とは コトバンク

垂髪 すいはつ ポーラ文化研究所

中古小児の髪風 まとめ 童子装束少し

奈良時代の女性はどんな化粧をしていたのか 信州の個人的な話

やゆこ ごめんなさい 私は奈良時代のことがあまりわかりません これは男性用に見えます 服装の資料しかないので正確なお答えができず 申し訳ありません 画像が奈良時代の服として知られているものです

仏像のヘアスタイル その 宝髻 単髻 双髻 五髻 ストイックに仏像

奈良時代 1 ネバーギブアップの男 鑑真 ボケプリ 涙と笑いの日本の歴史 日本 歴史 鑑真 歴史

髪型の歴史シリーズ 貴族の髪型 みずら の結い方や種類を解説 薄毛 抜け毛研究所

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

室町時代の武士や民衆のくらし 社会の部屋 学習教材の部屋

日本髪 Wikipedia

ちょんまげ 丁髷 はなぜあの髪型 名前の由来や起源 種類など解説 雑学サークル

奈良時代 1 時代背景と髪型 世界の髪型美術館 髪型の歴史

似ているようで実は違う 結髪の名称まとめ 話題の画像プラス

奈良時代 1 時代背景と髪型 世界の髪型美術館 髪型の歴史

櫛の歴史 木櫛調製処 十三や工房

武士の髪型 なぜ武士はちょんまげ 丁髷 に月代 さかやき なのか 徳川家康公ファンの歴史ブログ

今こそ ヘアスタイルの歴史 について紐とこう 飛鳥 奈良時代編 モアリジョブ

美しき日本の伝統的な髪型を写真とともに解説 日本髪大全 刊行のお知らせ 株式会社誠文堂新光社のプレスリリース

オトナって 何歳から 時代ごとに移り変わる 成人祝い のスタイル タカラ ビューティーメイト

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

唐輪とは コトバンク

3

みづら祭の序 附目次 一寸海溝日記 Ver 4

Q Tbn And9gctlb0i4o91y7rj6wbhxrfbqt4k8kkg7qprr9ijzbfihupcsl7hl Usqp Cau

奈良の観光 天平衣装のレンタル 天平楽座 天平衣装レンタル

ちょんまげとは チョット考えてみる 飛鳥 奈良 平安時代 はまるとんチャンネル

美しき日本の伝統的な髪型を写真とともに解説 日本髪大全 刊行のお知らせ 株式会社誠文堂新光社のプレスリリース

髪形とは コトバンク

奈良時代の髪型すごい いちこ Note

コメント

コメントを投稿